界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

近日,美联社(AP)宣布将停止刊发其书评栏目。华盛顿邮报的专栏作家罗恩·查尔斯(Ron Charles)在评论文章中指出,这再次为书评写作敲响了丧钟,书评的衰落存在已久,却长期未受到重视。美联社在致自由撰稿人的信中表示,做出这一决定“非常艰难”,原因在于“书评的受众相对较少,我们已无法维持规划、协调、撰写和编辑书评所需的时间”。未来,美联社将继续“以故事的形式”报道书籍,Charles认为这意味着该媒体会出现更多的热门作者简介、争议书籍报道以及出版行业的八卦新闻。

此举也与《纽约时报》今年七月初对其文化编辑部的重组形成了某种呼应,该重组旨在将剧评、电视、流行音乐和古典音乐评论人员重新分配,并计划“扩展超越传统评论”的报道形式。业界认为,该人事调动意味着《纽约时报》的文化报道可能转向视频形式或其他社交媒体平台。

事实上,这并非孤立事件。近些年来,传统艺术评论与文化评论的空间逐渐被压缩,书评也不例外。在出版行业和新闻行业都面临着一定困境的背景下,处在两个行业交叉处的媒体书评日渐式微。面对如日中天的社交媒体与大众平台,书评究竟该何去何从?

01 消失的传统书评

书评衰落的讨论由来已久。早在1959年,美国批评家伊丽莎白·哈德威克(Elizabeth Hardwick)就曾在文章《书评的衰落》中直言,当时美国书评界“充斥着平庸与软弱的溢美之词”,缺乏真正的批评锋芒。半个多世纪后,文化评论家李·西格尔(Lee Siegel)在2013年撰文表示,批评者普遍越来越不愿意公开、直接地发表尖锐的负面评价,这让书评愈发趋向温吞、缺乏张力。

与此同时,社交媒体的崛起正在重塑阅读与书评的传播方式。美国专门为用户监控书籍评论的公司31Trace认为,亚马逊彻底改变了书籍评论的游戏规则。它允许任何购买书籍的人贡献自己的想法,这种民主化意味着即使是小众类型和自出版作品也能受到关注,读者也可以接触到多元化的视角。2006年成立的Goodreads则通过为读者打造社交网络,营造了一个爱书人可以讨论自己喜爱的书籍的社区,进一步改变了书评的形态。随后社交媒体开始发挥影响。BookTubers(YouTube书评人)制作以书评、推荐和阅读挑战为主题的视频,#Bookstagram和#BookTok等热门标签的兴起,让某些图书类型、书名和作者能够立即获得关注,再到如今越来越多名人创建名人读书俱乐部,书评出现了无数的新形式。

面对这些新形式,媒体书评这一旧形式逐渐落入下风。据Lithub报道,随着AP停止发布常规书评,原本转载AP书评的媒体也将停止发布书评,因为这些媒体自身没有资源独立维持书评版块。最后,它们可能会被迫完全停止发布文学新闻。

在媒体书评衰落这件事上,中国与全世界可以说是“同此凉热”。

曾任《新京报书评周刊》主编的涂志刚在2015年发表的《传统书评媒体的新媒体传播——以周刊为例》一文中,将书评媒体定义为以大众阅读为主的媒体平台。他认为在新媒体时代到来之前,报纸副刊和专业书评杂志主导了书评时代。改革开放初期,《书林》和《读书》正式创刊。彼时作为精英参与文化实践和社会改造的书评写作,是整个图书生产和传播的一部分。2003年,《新京报书评周刊》创刊,之后,同类书评媒体包括《东方早报· 上海书评》、《晶报· 深港书评》、《北京青年报· 青阅读》等相继创办。在2010-2012年前后的鼎盛时期,全国范围内刊发书评的大众媒体平台超过30家。

而在新媒体时代到来之后,从2014年开始,中国的书评媒体整体陷入了困境,以《文汇读书周报》停刊并入《文汇报》和《北京青年报· 青阅读》的减版为代表,大众书评媒体从几年前的大发展过程走向一个落潮阶段。

在出版社从事营销工作的陈敏告诉界面文化,随着时间的推移,许多国内媒体逐渐减少了专门书评板块的设置。从最初单独发布书评,到如今更多媒体转向文化观察的形式,书评内容变成了其中的一部分,常与话题讨论、书摘等内容结合,甚至完全取消了书评的板块。她认为,书评的权威性和影响力也都在打折扣,这并不意味着现在的书评质量不如从前,只是,时代在变化,读者也在变化。

时代的变化,可以从新媒体时代对新闻行业的冲击中看到。据世界报业协会发布的《世界新闻趋势报告》显示,在2019年至2023年间,全球报纸发行收入下降了约15%,而广告收入下降了近30%。

02 消失的书评生存空间

读者也在这个过程中被改变。上海贝贝特出版社的编辑尹晓冬接受界面文化采访时表示,现在正在发生“一种思维或者这种阅读习惯的改变”,“越来越多的人习惯于短阅读,然后还有就是海量繁杂的信息”, 这间接导致了人们对系统性、专业性阅读需求的减少。当人们只需要迅速接受大量知识,看到好看的图片,了解情绪化或社会热点的书籍卖点时,整个文化氛围也相应变得“很浮躁”。陈敏也坦言,短视频“淹没了⼤家的专注⼒”,读者“看⼀个视频就能了解,为什么要看这么难的⽂章”。

文学评论家刘剑梅在文章《这个时代,书评还有什么用?》中表示,阅读书评的读者越来越少,问题出现在书评本身。她认为:“出现在媒体上的书评,总体来说,还停留在表层,也就是停留在大量的作者生平介绍和作品的内容概述上,还没有深入地对文本进行分析,或是还没有对文学传统和审美形式进行更多精彩的梳理和评论。”

另外,她认为,“媒体上的文学评论还不够有力度,没有发挥批判、打击的功能”。关于这个问题,陈敏告诉界面文化,现在书评家写书评,一般都是由于有出版社给他们寄了书。如果书评家不喜欢这本书,则大部分时候会选择不为这本书写书评,而不是公开批评。尹晓冬则认为:“因为你变成职业书评人了,所以你真正地去批评一本书的这种场景就反而变少了”。她提到,国外同类的平台,比如Goodreads会要求评论者标注自己的书是否由某个出版社赠送,这被视为一种利益相关声明,有助于提升评论的可信度。

尹晓冬总结道,现在的一些书评“不好意思去批评”,“然后出版社也有让图书这个产品迅速传播并变现的这种压力,所以就没有一个好书评的生存空间了”。

03 消失的书评人

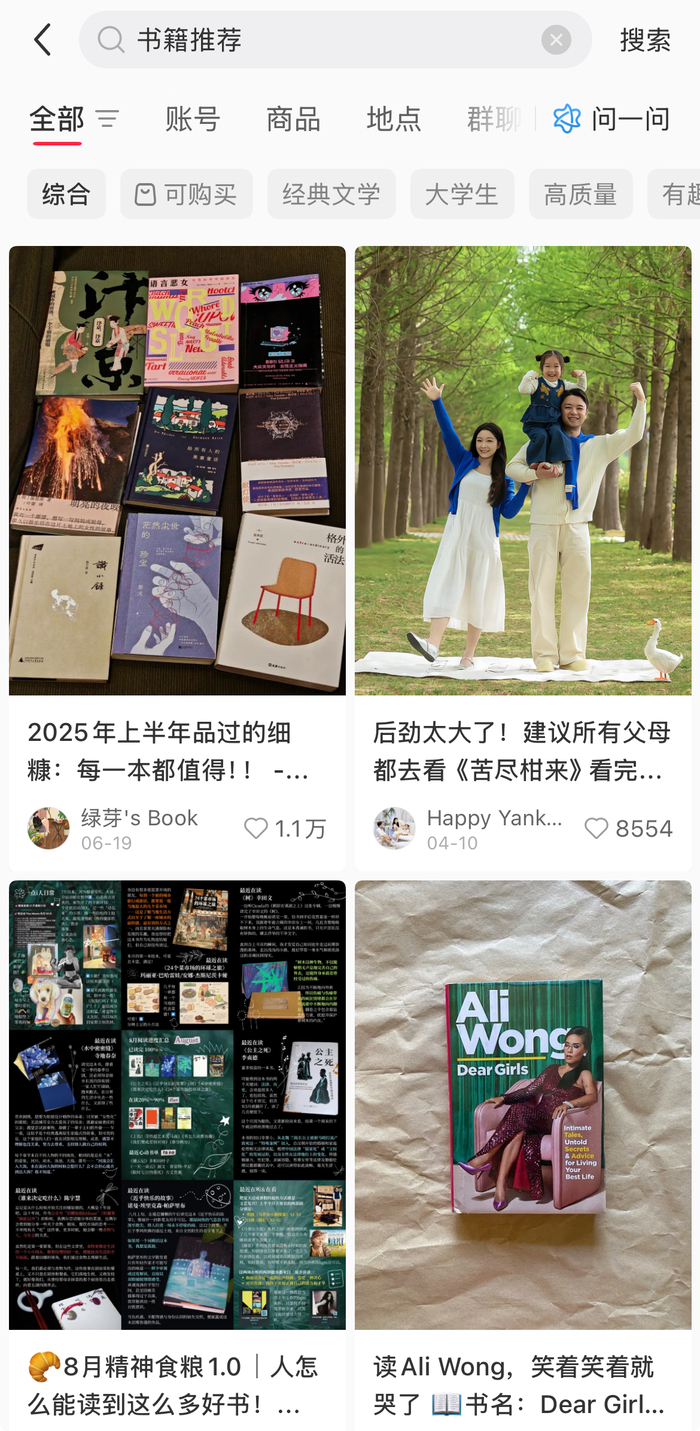

在传统书评日渐稀少的同时,各个社交媒体平台上兴起了书籍推荐与评论的热潮。陈敏介绍说,在过去三四年间,小红书已经成为出版行业集中“种草”的重要阵地。她说,现在出版机构会把一半的精力投入到小红书的营销中。相比传统媒体的书评,小红书上的推广往往依赖博主以更个性化的写作方式来撰写简短而精准的笔记,从而在平台上影响潜在读者的选择。

而这些小红书博主, “大部分是要收钱的”。基础费用多为每条笔记200-500元,并可根据互动量叠加稿费,例如每500个赞增加100元,封顶1000元。陈敏解释说,在小红书上,如果只找一两个中小型博主投放笔记,几乎起不到效果,除非能够合作到真正头部的博主,他们每一条笔记才可能带来明显影响。相比之下,要想在腰部或初级达人那里获得一定成效,就必须“广铺量”,比如同时投放给十个以上博主,这样成本也会随之升高。

在金钱之外,“KOL”们的书籍推荐带来的另一个不同是发声的主体。南京师范大学文学院教授何平曾在演讲中提到:“图书批评(书评)是精英启蒙大众想象性建构出来的。因此,不仅是好书的定义、经典的确立和阅读风尚的引导,甚至是整个图书的生产和消费流程都控制在所谓的文化精英手中。”而如今人人都能在社交媒体上对一本书发表看法,人们在豆瓣平台上为书籍打出的每一个分数都会影响这本书的评价。

对于这种“评论民主化”现象,陈敏认为,一方面,“每个人的角度不同”,社交媒体上的帖子有鱼龙混杂的风险。她表示:“就是⼤家会眼花缭乱,不知道信谁⽐较好,那这就很考验这个读者的基本判断嘛。”另一方面,这让更多人,包括博主和普通读者有机会发声,权力不再只掌握在少数精英手中,促进了“百花齐放”的局面。更多的讨论也提高了书籍的讨论度,最终让人们更关注阅读。而决定一本书的评价如何,“话语权永远在读者这里”。

尹晓冬则认为“真理越辩越明”并不一定适用于这种情况。她承认这种民主化带来了更多声音,但也担忧“如果你没有那种很好的、很深或者很系统的基地,这种民主可能也会走向一种浮躁”。 “因为有的时候鸡和鸭讲,两边都是沉浸在自己的思维惯性里,就是因为你在很短的时间内,其实你有时候就很难真的辩起来”。她认为,这种“民主化”的表象下,可能并未真正带来“越辩越明”的深刻讨论。

04 书评,还有存在的必要吗?

在这样的背景下,由专业书评人和媒体的书评版面,将何去何从?

《纽约客》近日刊登了评论员理查德·布罗迪(Richard Brody)题为“为传统评论辩护”的文章,文章认为,评论“远不是一种新闻遗迹,而是最具前进性的艺术写作”,直指书评中的独立性与前进性。

评论扎根于艺术商业最基本的单位——个人与具体作品的相遇,以及这一相遇的经济含义。在其他类型的文化报道当中,这一最基本的单位常常不是报道的中心。布罗迪认为,现在的文化报道更关注人物和明星的光环,而不是帮助潜在观众理解作品。而评论所体现的,首先就是一个观众对作品的独立体验。

对于尹晓冬个人而言,“严肃的批评是需要的”。她认为,严肃批评对于探索小说的美、语言的魅力和好的主题至关重要,而严肃批评的缺失确实则可能导致大多数人“不具备这种去严肃思考的能力,也会变得很容易被被煽动”。她认为,严肃批评对于培养一个人的逻辑感、系统思考能力,以及不被极端观点影响至关重要。

《华盛顿邮报》书评人罗恩·查尔斯(Ron Charles)在评论中强调,尽管热门书单、名人书俱乐部以及BookTok视频等新兴平台带来了强大的宣传效应,但在这个碎片化的媒介环境中,书评依然承载着不可替代的独特价值。书评不仅能够帮助读者找到那些能改变心情或生活的书籍,还能鼓励新晋作家继续创作,激发出版商的信心再给新书一个机会。尽管书评的影响力相对较小,且难以吸引足够的网络流量,但它在维护文学深度和文化价值方面扮演着重要角色。

查尔斯指出,缺乏深刻书评的文学界将陷入“无人打理的花园”。“我意识到这篇呐喊充满了自我利益的成分:经过30年的文学小说总结,我几乎不能做其他任何事情。但如果新闻事业仍然部分是公共服务的话,那么书评无疑是它最具表现力的贡献之一,我们应该捍卫它,直到最后一页。”

(文中陈敏为化名)

参考资料:

涂志刚.传统书评媒体的新媒体传播——以《新京报书评》周刊为例[J].军事记者,2015,(04):18-20.

名作欣赏:何平:新传媒时代,我们需要怎样的书评

新京报·书评周刊:这个时代,书评还有什么用?

https://www.washingtonpost.com/books/2025/08/18/ap-ends-book-review-service/

https://www.newyorker.com/culture/the-lede/in-defense-of-the-traditional-review

https://harpers.org/archive/1959/10/the-decline-of-book-reviewing/

https://www.31trace.com/post/the-evolution-of-book-review-platforms

https://www.newyorker.com/books/page-turner/burying-the-hatchet

https://lithub.com/the-associated-press-is-ending-its-regular-book-coverage/

京ICP备2025104030号-29

京ICP备2025104030号-29

还没有评论,来说两句吧...